中国杭州市で開催予定の第5回世界生物圏保存地域ネットワーク会合(令和7年9月22日ー26日)において、「人と自然の軋轢緩和に関する生物圏保存地域の役割」と題するパネル討論会を、本学、Coimbra大学、Heidelberg教育大学、Pará国立大学の各ユネスコチェアと共同で企画しました。

日時: 令和7年9月24日 6:15pm-7:45pm

会場: Hangzhou International Expo Center, China

人と自然の葛藤はMAB計画発足以来半世紀にわたる歴史があります。本学からは人とクマの軋轢を取り上げ、①人間がクマを山の神として敬うとともに利用していた時代、②危険動物として根絶を辞さず駆除した時代、③絶滅危惧個体群として保護された時代を経て、個体数が回復するとともに人身被害が多発するようになり、④人とクマが互いに避けあう関係を作るべき時代になったことを、ヒグマ管理計画の進捗とともに議論する予定です。

Key Speakers/Panelists (Note: Include names, affiliations, and roles. Diversity and inclusivity of speakers are prioritized.)

o Miguel Clüsener-Godt (University of Coimbra) Opening and closing remarks.

o Mr. Luis Aragon (Federal University of Pará) Role of BRs in peacebuilding processes

o Ms. Helena Freitas (University of Coimbra) Biodiversity Futures in BRs

o Mr. Alexander Siegmund (Heidelberg University of Education) New ideas of participatory science

o Mr. Takumi Akiyama (Yokohama National University, student) Mitigating Human-Bear Conflict based on “Coexistence of human and bear in mutual fear”

o Mr Hiroyuki Matsuda (Yokohama National University) Moderator

新しくBRとすることの重要性を議論しました

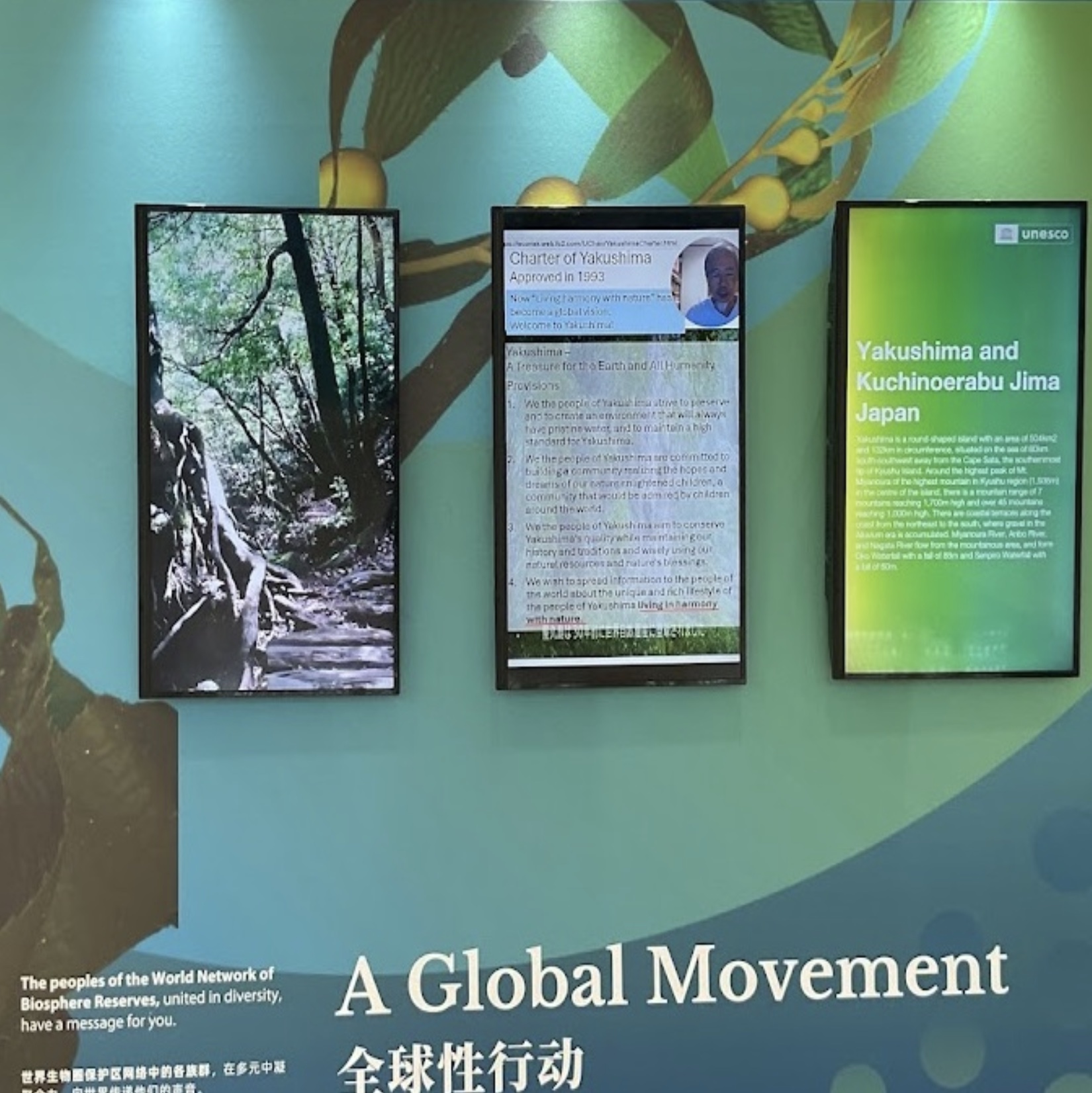

Malawi MAB の Ms Marlene Chikuni (左)。松田裕之教授が屋久島ユネスコエコパークを紹介しました。左のパネルをクリックすると、1分間のビデオをご覧頂けます。

参加学生(左から)秋山拓臣氏(横浜国立大学)、小林海瑠氏(九州大学)、中村心寧氏(横浜国立大学)がパネル討論会で発表を行いました。